(مكة) – متابعة

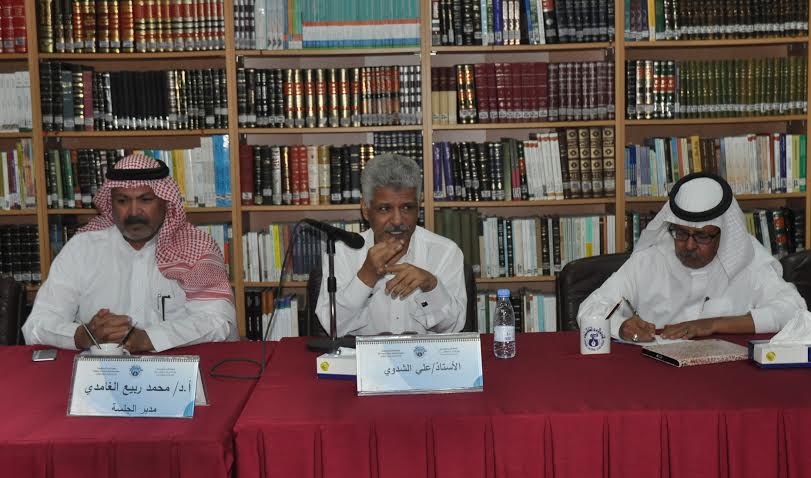

قدّم الأستاذ الناقد على الشدوي خلال الحلقة النقدية التي نظمها نادي جدة الأدبي أمس ورقة نقدية بعنوان “الشجرة والموجه” قال فيها حين حلل المؤرخون الثقافة على الصعيد العالمي أو على صعيد واسع استخدموا استعارتين معرفيتين أساسيتين هما : الشجرة والموجة.

فقد استخدمت الشجرة أداة لفقه اللغة المقارن ، واستخدمت الموجة لتفسير علاقات معينة بين اللغات ، واستخدمتا معا استعارتين لوصف نشوء الرواية الحديثة في الثقافات التي تنتمي إلى هامش ما يسمى الآن بالنظام الأدبي العالمي . والخلاصة من هذا كله هو : أن الشجرة والموجة استعارتان مفيدتان لمقاربة التاريخ الثقافي والاجتماعي ؛ فهو مكون من أشجار وأمواج

سوف أستعير هاتين الاستعارتين على نطاق ضيق ؛ لأقارب بهما الوضع الثقافي في قضاء الظفير في القرن الرابع عشر للهجرة ( منطقة الباحة الآن ) . الشجرة لأصف بها الوضع الثقافي آنذاك ، والموجة لأصف بها ما تعرضت له ثقافة القضاء ابتداء من نهاية الربع الأول من ذلك القرن . الشجرة لأشير بها إلى الوحدة من خلال التنوع؛ أي شجرة واحدة بأفرع متعددة ، وعلى عكس الشجرة سأشير بالموجة إلى قسر الوحدة على التنوع .

الكتاب الذي اشتغلت عليه هنا هو كتاب ” الإيضاحات السلفية لبعض المنكرات والخرافات الوثنية المنتشرة في قضاء الظفير ” للشيخ عبد الله بن سعدي رحمه الله ( 1954 ) الذي لفت النظر إلى أن قرونا طويلة مرت على قضاء الظفير تكوّن خلالها فكر ، وتحصلت فيها ثقافة .

تكمن الأهمية الثقافية لهذا الكتاب في إحالته الضمنية إلى انقسام داخلي في قضاء الظفير سنعرضه فيما بعد ، حينما نكون بصدد الحديث عن الشجرة والموجة . يكفي أن أقول هنا إنه عرض خلاصة تركيبية للثقافة في قضاء الظفير إلى نهاية الربع الأول من القرن الرابع عشر للهجرة ، وتكفل بضبط عناصرها المكونة ، وبتحديد المواقف الذهنية التي تضمرها .

من هنا فتحليل الكتاب بوصفه وثيقة ثقافية يسمح لنا بالاقتراب أكثر من الواقع الثقافي الاجتماعي الذي تكون إلى تلك الفترة ، ويقدم لنا فرضية عمل متعلقة بعلاقة الخطاب بالإنسان الذي يتغذى منه . لذلك لم يكن كتاب بن سعدي مجرد بيان فيما اعتبره خرافات وأساطير ، بل يشير إلى حالة تاريخية مر بها قضاء الظفير قُسرت فيها ثقافته .

لا يتعلق الأمر بقضايا عقدية ليس غير، إنما يتعلق أيضا بالظواهر الحياتية ، وبهذا الفهم فالكتاب يمثل لحظة مهمة من لحظات قضاء الظفير في الربع الثاني من القرن الرابع عشر للهجرة ؛ هي اللحظة التي غمرت فيها الموجة الشجرة . من وجهة النظر هذه ، وإذا ما أردنا أن نفهم الكتاب في ضوئها ، لا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار حكاية تدوينه كما يرويها المؤلف نفسه في المقدمة ، فهي تلقي ضوءا كاشفا على الأفكار الأساسية التي سأتوقف عندها .

كتب يقول ” فهذه إيضاحات لبعض المنكرات ، والبدع والخرافات الموجودة في قضاء الظفير ، التي ترشد الهيئة المتطوعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى إبطالها والتنزه عنها ، والتزام العمل بالكتاب والسنة ، فحصل بسبب ذلك الأذى العظيم ، ما الله به عليم ، وذلك من قبيلة بالجرشي والمماثلين لها من القضاء المذكور ما عدا الصالح منهم ، والله يهدي الجميع للصراط المستقيم . كان حدوث الأذى بالهيئة المذكورة بتهيج بعض كبراء قبيلة بالجرشي ….والأعوان لهم على الباطل هداهم الله . وعلى إثر ذلك ثار الجهال الذين ليس لهم علم ولا معرفة بالدين ولا حرمة في نفوسهم لمن يأمر به ، فآذوا الداعين إلى الله تعالى ، وكانت الثورة بتعميد الرؤساء المذكورين ، أصلحهم الله.

لقد أوردت حكاية تدوين الكتاب كاملة لأهميتها الاستثنائية ؛ فهي تسلسل الأحداث التي دفعت بالمؤلف إلى تدوين كتابه . سأدرج فيما يلي تسلسل الأحداث كما وردت . هناك 1-خلاصة تركيبية للثقافة كما استقرت عليه بعد قرون طويلة ( نعتها بالبدع والخرافات الوثنية ) . وهناك 2- هيئة صارمة وصلبة تنكر هذه التركيبة الثقافية التي تكونت ( هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ، و تحاول أن تعيد الثقافة إلى صيغتها الأولى التامة والحرفية ( التزام العمل بالكتاب والسنة ) . هناك 3-احتجاج من قبل كبراء القبائل ومعاونيهم على هذه الصيغة الصارمة والحرفية . هناك 4-ثورة الناس وإيذاء الهيئة . وأخيرا 5- احتجاج المؤلف على الأذى .

من هذه الزاوية؛ فكتاب بن سعدي ليس مجرد إيضاحات سلفية ، إنما وثيقة تشير إلى حالة تاريخية مر بها مجتمع قضاء الظفير ، تأثر فيها بالمتغيرات التاريخية المتمثلة في انضمامه إلى الدولة السعودية الثالثة ، والنمط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي اقترحته .

هذا التأثير يكمن في أن الحياة تتحدد بالدين ، وأن الدين في جوهره هو العقيدة ، وأن العقيدة يلزم أن تُصفى وتُنقى في قضاء الظفير ؛ والرسائل التي كان يبعثها الملك عبدالعزيز وقواده إلى الأعيان وكبراء القبيلتين تركز على الدخول في الإسلام وامتثال شرائعه ، وأن القصد الدخول في دين الله تعالى ، وإتباع سنة نبيه محمد ، بل إن رسالة شخصية موجهه من الملك عبدالعزيز إلى أحد أعيان غامد ترفع قبيلة غامد كلها إلى مستوى حسن ظنه في ” مجيئهم للدين والدخول في حوزة المسلمين ” .

ترتب على هذا الوضع الجديد أن بدأ الأعيان وكبراء القبيلتين ( غامد وزهران ) في ترتيب أمورهم وفقا لما أصبحوا عليه ، فبعث بعضهم رسائل إلى السلطة الجديدة يطلب فيها تعيين فقهاء جدد عوض الفقهاء الموجودين ، كما أن السلطة الجديدة شرعت في إرسال فقهاء من بريدة والزلفي ، وعينت من تثق به من أبناء قبيلتي غامد وزهران .

تشكل في هذه الأثناء جماعة من المتطوعين من أبناء القبيلتين ( غامد وزهران ) نعتها أحد الباحثين في تاريخ المنطقة بـ ” الإخوان ” ( الحسيل ، ص 364 ) وعرض قائمة طويلة من قرى السراة وتهامة ؛ وفي مقدمة هؤلاء المتطوعين عبدالله بن سعدي مؤلف هذا الكتاب . تشكل من هؤلاء فيما بعد ما أُطلق عليه مسمى ” الهيئة المتطوعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” .

لم يعجب هذا الوضع الذي بدأ يتكرس بعض أعيان قبيلتي غامد وزهران وكبرائهما ، كما لم يعجب شريحة كبيرة من الناس ، وقد استخدم عبدالله بن سعدي كلمة ( ثورة ) ليشير بها إلى ردود الفعل تجاه سلسلة أحداث هدفت إلى إزاحة شيء ما ليحل آخر بدلا عنه ، وإلى تصاعد الإحساس بزوال شيء ما أثير ، وإلى انقسام المجتمع إلى أطراف متنازعة : أحدهما يحاول أن يفرض شيء ما طارئ( الموجه ) ، وآخر يدافع عن شيء موجود ( الشجرة ) .

لقد كانت مقاومة الإطار الأيديولوجي للسلطة الجديدة عنيفة ؛ لاسيما أن بعض من عمل في الهيئة المتطوعة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) التي تشكلت في إطار السلطة الجديدة كانوا جلفا . يكفي التذكير بفقرة من مقال ” تعليقات على كتاب الإيضاحات السلفية … للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي تذكر بعدم حكمة الشيخ عبدالله بن سعدي ، وشدته، وغلظته، وقسوته، وخشونته، لا على العوام من الناس بل على أقرانه وتلاميذه .

من وجهة نظر سعيد بن ناصر الغامدي ؛ فالشيخ بن سعدي استهدف نقد بعض الأعيان على وجه الخصوص ، وعمم على الناس بما في ذلك من سوء الظن بسكان القبيلتين . لكن ما أهمية سوء الظن وشواهد الكتاب أكثر من أن تجعلنا نعتقد أن الأمر يتعلق بسلوك الشيخ بن سعدي الفردي كما قال سعيد بن ناصر ؟ إن شخصا مثل بن سعدي لا يصدر عن رأي فردي ، لأنه في الحقيقة يمثل خطابا عاما بين الهيئة المتطوعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آنذاك .

بشكل عام ، يدون الكتاب ممارسات الناس وأقوالهم وأفعالهم من غير أي منهجية صارمة . فالكتاب غير مقسم إلى أبواب أو فصول أو موضوعات . أشبه بتداع حر يسجل فيه أي شيء يرد على باله من غير أي تحفظ أو نظام ،أو سيطرة على التفكير أو التحليل أو حجب الأفكار . ترتب على هذا أن تلاشت من الكتاب الاعتبارات المنطقية والجمالية ، وركز على تسجيل ما ورد في خاطره .

غير أن ما اعتبرته تلاشيا للاعتبارات المنهجية كان ناجحا حينما تضمن الكتاب أفعالا وممارسات وأقوالا بغض النظر عن أهميتها أو قيمتها أو تنظيمها أو تسلسلها المنطقي . فقد جعل التداعي الحر الشيخَ عبدالله بن سعدي لا يخجل من تسجيل ممارسات الناس وأفعالهم في تلك المرحلة التاريخية . التداعي الحر هو الذي خفف القلق من ذكر تلك الممارسات والأفعال ؛ فالأعراف الاجتماعية تعلم الصمت تجاه بعض الممارسات . من الصعب الاعتراف في إطار أعراف اجتماعية بالتجسس على ما يدور في الليلة الأولى بين زوجين ، أو تقبيل الرجال خدود النساء. إن البعض منا يجد صعوبة حتى من التعبير عن أفكاره اللطيفة .

فيما لو عدلت منظور القراءة سأقف على دلالات غنية بقدر ما هي مفاجئة ؛ فحتى تلك المرحلة التاريخية ما تزال الشفافية رائجة ،والأفعال لا تبحث عن سرية ،والأقوال تقال من غير أي تحفظ ، والممارسات ظاهرة وعلنية وليست مخفية ، والناس يتعاملون بتسامح . إيماءات وإشارات مباشرة ، ولغة لا خجل منها . باختصار أعراف رخوة إذا ما قورنت بما حدث من صرامة فيما بعد .

وفيما لو عدلت المنظور مرة أخرى يبدو تسجيل تلك الممارسات والأقوال والأفعال من باب ما يجب العمل على زواله ، وكأن لا شيء منها يجب أن يمارس ، أو يقال، وبالتالي يتم إظهارها من أجل إنكارها .

إن أفضل فهم للمرجعية التي ترفض تلك الممارسات يتم من خلال ما ينكره الشيخ بن سعدي، وهي مرجعية لا يتحدث عنها إلا في عبارات نادرة تشير إلى نصيتها كالالتزام بالكتاب والسنة ، أو ارتباطها بالسلطة كسلطة ولي عهد المسلمين وولي الأمر ومشايخ العلم والمؤسسات التي تقوم بتبني فكرها ونشره ، أو إلى طبيعة إدارة الحياة التي تنتهجها السلطة كالحكم بالشرع .

حينما لا يتحدث عبدالله بن سعدي في الكتاب عن هذه المرجعية ، فإن ذلك لا يعني أنها غير موجودة ، بل موجودة في صمت بن سعدي ذاته ، في الحالة التي لا يعبر عنها باللغة لأنها يلزم أن تعاش ، العيشة التي تظهر العجز الكبير للغة عن ترجمة هذه المرجعية .

هذا الصمت هو صمت رمزي ، يمكن أن يُؤول من زوايا متعددة . تأويل الصمت أمر ممكن ، وصمت الكتاب عن عرض المرجعية التي يتبناها يعبر عن وجه من وجوه القصد التالية 1–الأشياء بضدها تتميز حينما يعرض الكتاب التفاصيل والممارسات والأقوال والأفعال اليومية للناس . 2–الحسن يظهر ضده القبيح حينما يعرض ممارسات يعتبرها قبيحة ومخجلة تتنافى مع إحسان الصنع . 3–يوجد ما هو أسوأ لكي يكون هناك ما هو أفضل حينما يتحدث الكتاب عن حالات الإسراف في الاهتياجات العاطفية والوجدانية . 4–المكان الأشد ظلمة يقع دائما تحت المصباح حينما يتحدث الكتاب عن المنكرات والبدع والخرافات . 5–كل شيء يضطرب عندما يضطرب النور حينما يتحدث عن ثورة الجهلاء الذين ليس لهم علم ولا معرفة بالدين . كل هذه التأويلات ممكنة يحيط بها الحضور الصامت لهذه المرجعية .

لا يتوقف بن سعدي عند الأطروحات الكبرى لمرجعيته كالحقيقة المطلقة الواحدة التي لا تتجزأ، ووجود دين حقيقي واحد ، وصحة نصوصه القطعية والقراءة الحرفية لها ، ومثالية وعصمة الجيل الأول من الصحابة والتابعين ، غير أن هذا لا يعني أنها منسية ، بل هي حدود غير مرئية يقع خارجها كل الأفعال والممارسات التي عرضها واعتبرها منكرات وخرافات وثنية .

وقال الشدوي من منظور إنساني إذا ما قورن مع موقف الشيخ بن سعدي ، سندرج فيما يلي الاستنتاجات النهائية للتأمل الذي أجراه عبدالعزيز مشري. كتب يقول عن ذاكرة القرية وإنسانها ” تكوين نظام للعلاقات تحظى بقبول ذاتي ومجتمعي ، يعطي معنى للعلاقة مع الآخرين والعالم والحياة ككل . عالم يدهش بقيمه الإنسانية …. مدهش بقوانينه المعيشية التي اختطها وأقامها على اعتبار حق الغير واعتراف بالآخر الذي يقيم التصالح معه “. ما الذي حدث بعد ذلك ؟ يقول المشري : ” لقد تشوه كل شيء ” . إن الفعل تشوه يعني في السياق الذي استخدمه فيه عبدالعزيز مشري أن شكلا منظما من أشكال الحياة قد تعرض لتدخل مباشر بنقص أو زيادة أو تبديل مواضع أو أجزاء ، وهو ما استعرنا له مفهوم الموجة أي قسر الوحدة على التنوع .

نحن نعرف الآن أن لا أحد يمكن أن يدعي أن أبناء القبيلتين ( غامد وزهران ) لم يكونوا مسلمين قبل عام 1338 للهجرة ، وما أوردناه سابقا من أقوال كالدخول في دين الله تعالى ، والدخول في حوزة الدين ، وقول أحد فقهاء بالجرشي إن الإسلام ظهر في غامد سنة ( 1220 ) للهجرة ، يلزم أن يؤول في ضوء ثقافة إسلام نخبوي يفرض ويقسر عبرنا عنه بـ ” الموجة ” في مقابل ثقافة إسلام شعبي يتعايش مع ثقافات أخرى عبرنا عنها بـ ” الشجرة ” .

لقد كان هذا الانشطار إلى إسلامين موجودا من قبل . والفرق يكمن في أن الحدود الفاصلة بينهما لم تكن واضحة المعالم ، وبقيت غامضة ومبهمة لا تكاد تدرك ، وقد كان أتباع كلا الشكلين يتعايشان بصورة سلمية ، وبن سعدي نفسه يورد في الكتاب أن العلماء والقراء وأئمة المساجد يشاركون عامة الناس طقوسهم الاحتفالية ، بل إن بعض أتباع الإسلام الشعبي يوقرون أتباع الإسلام النخبوي الرفيع في الوقت الذي يعتنقون فيه الشكل الشعبي ، غير أن هذا لا يعني أن التوتر لا يعود بين حين وآخر حيث يشن الإسلام النخبوي ما يعتبره نوعا من الحركة التطهيرية ، ويحاول أن يفرض نفسه من جديد في موجات دورية آخرها ما تحدث عنه هذا الكتاب .

هناك إذن موجة الإسلام النخبوي الرفيع التي استندت على قوة السلطة آنذاك ، في الوقت الذي وفرت فيه للسلطة خدمات لا تقدر بثمن ضمن نطاق أوضاع القبيلتين ، منها ما يتعلق بالحث على إخراج زكاة المواشي والزروع والعروض وتحصيلها في الصيف والخريف ، وجمع ما سُمي آنذاك ببدل ضريبة الجهاد التي كانت تُدفع بالريالات الفرنسية والعربية.

ما يصفهم بن سعدي بالجهلاء الذين لا علم لهم، ولا معرفة بالدين ، وما شنع به عليهم فيما أطلق عليه ألفاظهم القولية، وأعمالهم الفعلية، واعتقاداتهم الشيطانية، وعاداتهم الضلالية، هم الذراع العسكرية للموجة التي تبنتها الهيئة المتطوعة ، والرسائل التي كانت تُوجه لمشايخ القبيلتين تؤكد على انخراط الناس في الحملات العسكرية التي ستطهر البلاد وتوحدها.

تحكمت هذه الموجة في نشاطات الناس واختزلتها في محاكاة الماضي ليس غير ، وبما أن الماضي لا يحضر إلا في النصوص ، فالحقيقة كما عرضتها ليست موجودة في الواقع بل في النصوص ، والمعرفة لا تتأتى بملاحظة الواقع وتحليله وتصنيفه واكتشافه بل من قراءة النصوص، والانشغال بالمعاش زمن ضائع بالنسبة للمعرفة بالنصوص ، وثقافة المجتمع في مجملها يلزم أن تخضع لمبدأ هيبة النصوص ، والبرهان على أي شيء يلزم أن يستند إلى الاستشهاد بالنصوص ، والهدف هو التلازم الذي لا ينبغي أن ينفك بين النصوص وبين الممارسات الإنسانية أو ما يطلق عليه بن سعدي ” ألفاظ قولية وأعمال فعلية واعتقادات وعادات ” .

لقد تبنت الموجة فضاء محدودا يتحدد مَنْ هو داخله ، ومَنْ هو خارجه ؛ فكما أننا يمكن أن نكون داخل غرفة أو خارجها فكذلك يمكن أن نكون داخل تلك الموجة أو خارجها . لقد عُرض الكتاب الإسلام الذي تبنته الموجة على أنه شكل ذو فضاء محدود، وخط مستقيم له بداية وطريق يلزم أن تُعْبَر وقد كان لهذا أثره اجتماعيا حيث قسرت الوحدة على التنوع، وحُدد ما هو الصحيح بإطلاق وما هو الخاطئ، وما الحقيقي وما هو غير الحقيقي، وما الذات والآخر اجتماعيا وثقافيا .

وعلق الدكتور سعيد السريحي بقوله حين أوقفتني ورقة الصديق على الشدوي “الشجرة والموجة” على كتاب ” الإيضاحات السلفية لبعض المنكرات والخرافات الوثنية المنتشرة في قضاء الظفير ” للشيخ عبد الله بن سعدي تمنيت لو أن الله قيض لحي الرويس الذي ولدت فيه أو قرى وادي ينبع التي ينتمي إليها أجدادي شيخا مثل الشيخ ابن سعدي الذي حفظت مدونته من التاريخ الاجتماعي لقضاء الظفير ما كان من المؤكد أن يطويه النسيان لولا ما وثقه منه على نحو يمكن معه أن نقول أن تلك المدونة كانت تثبت ما كان صاحبها يحرص على محوه وتنهض الكتابة فيها بوظيفة تقف على النقيض من وظيفة الكاتب، ولم يكن ذلك يتأتى لغير ابن سعدي الذي كان رغم انتنائه فكريا للحركة السلفية إلا أنه كان منتميا في جذوره الثقافية ورصيده المعرفي لنفس الجماعة التي يسعى إلى تغييرها.

كتاب ابن سعدي يقدم لنا مدونة انثروبولوجية هامة تستحق من صديقنا قراءة أخرى لا تأخذها على أنها مجرد مجرد (وثيقة تاريخية تشير إلى حالة تاريخية) أو (تمثل لحظة مهمة من لحظات قضاء الظفير في الربع الثاني من القرن الرابع عشر؛ هي اللحظة التي غمرت فيها الموجة الشجرة)، قراءة أخرى ينعتق فيها الشدوي من ثنائية الشجرة والموجة ويقف عند هذه الشجرة التي بقيت وارفة في مدونة سعت إلى اجتثاث جذورها.

ولعل تلك القراءة المؤمَّلة لهذه المدونة التي تركها لنا ابن سعدي تخلص إلى اكتشاف جذور عميقة لما اعتبره الباحث دينا شعبيا منغرسة في مدونات كانت تؤرخ للموجة الأولى التي غمرت شجرة الظفير وتكشف العلاقة بينها وبين مكة والمدينة اللتين تمثلان مركز الموجة الأولى بحيث يتجاوز الباحث ما اعتبره مشروعا يرزح تحت تأثير الدين الجديد وذلك حين عرض لما جاء في الكتب التي عرضت بتاريخ قضاء ابظفير مؤكدا على ذلك بقوله (لقد قام هذا (المشروع التاريخي ) على الحنين إلى الماضي ، وأفضل وسيلة إعلان عن هذا الحنين هو تتبع أخبار قبيلتي غامد وزهران في العصر الجاهلي ثم الإسلامي وانتشارهما خارج حدود أمكنتهما ، وفي تراجم شعرائهما وقوادهما ومتدينيها القدماء . بقي هذا التفتيش ذا صلة وثيقة بالموجة الأولى التي قدمت مع الطفيل بن عمرو الدوسي ، واستبقاء لهذه الصلة وحفاظا عليها انتقوا من المصادر التاريخية والإخبارية الأخبار الجديرة بالبقاء . حتى الحكايات التي اختاروها بقيت مشربه بروح الدين . في ذلك الوسط التاريخي البعيد وقعت مجموعة من الأحداث وبقيت معاصرة إلى الآن . إن أبرز ما يلفت الانتباه أن مؤلفي هذه الكتب التاريخية وعلى تعددهم رزحوا تحت تأثير إيحاء واحد يؤكد على أن ماضي قضاء الظفير يلزم أن يبقى متصلا بفتوح البلدان التي شارك فيها أبناء قبيلتي غامد و زهران).

ولعل ما يمهد لتجاوز الشدوي لما أشار إليه من من وقوع تاريخ قضاء الظفير تحت رزء تأثير ربط المنطقة بفتوح البلدان والموجة الأولى التي صاحبت دخول الإسلام إليها ما عمد إليه الشدوي نفسه من حذف الفقرة السابقة من الورقة المقدمة إلينا بعد أن كانت موجودة في أصل الورقة التي كان قد قدمها من قبل في منتدى الباحة الثقافي سنة ٢٠٠٦، وعلى الرغم من بإمكاننا أن نتلمس بقايا الفقرة المحذوفة في الفصل بين ما سماه السلفية والدين الشعبي إلا أن حذفها يمكن له أن يحمل على أنه من باب تراجع الباحث عن القطع بما كان قد ذهب إليه من قبل وهو ما يمهد لقراءة أخرى لا يصبح فيها الفصل بين الشجرة والموجة أمرا مسلما به وتغدو الشجرة عندئذ نتاجا لما غذته موجات متتالية مرت على المنطقة.

وعلق الدكتور محمد ربيع الغامدي يعد كتاب الإيضاحات السلفية للشيخ ابن سعدي وثيقة أنثروبولوجية ثقافية نادرة بحق. إذ إنه احتفظ لنا بكثير مما كان يمارس في الحياة الاجتماعية في المنطقة التي كانت تسمى (قضاء الظفير) وهي منطقة الباحة اليوم. وقد أشار إلى هذه النقطة الشدوي في ورقته بقوله عن الكتاب: “إنه عرض خلاصة تركيبية للثقافة في قضاء الظفير … وتكفل بضبط عناصرها المكونة، وبتحديد المواقف الذهنية التي تضمرها”. ولهذا أرى أنَّ هذا الكتاب أهم من كثير مما صدر عن المنطقة نفسها من كتب وموسوعات ودراسات ومقالات.

إذا كانت الميزة الكبرى في هذا الكتاب تكمن في كونه الوثيقة الاجتماعية الراصدة للممارسات والطقوس والعادات والتقاليد والأشعار والأزجال في مجتمع معين في فترة زمنية محددة فإن مشكلته الكبرى في الوقت نفسه ـ فيما أرى ـ هي “تأويل” كل هذه الممارسات الثقافية تأويلا دينيًّا صرفا، مع أن كثيرًا منها لا يتعلق بالدين. ثم إن التأويل الديني المتبع كله يسير بمنطق واحد هو منطق “الإدانة” للأقوال والأفعال بلا استثناء، وبصرامة ظاهرة.

حوَّل الكتاب ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ اتفاق أهالي القرية المكتوب على تحديد المهور بمبلغ معين لا يتجاوزه (وهو ما يسمى بالشدَّة) إلى فعل شنيع، هو التحاكم إلى صحيفة كتبوها بأيديهم، وهو ما يوحي بأن ذلك معادل للقانون الوضعي المحرم ومناقض للتحاكم إلى القرآن والسنة. وصوّر المأدبة التي تصنع عند الانتقال للسكن في البيت الجديد في صورة الذبح لغير الله والاعتقاد في الجن… إلخ.

لا يبدو أن السرد الذي يدين الأقوال والأفعال في هذا الكتاب بريئا. ويظهر أن ابن سعدي كتبه تحت ضغط الخصومة مع قومه الذي ثاروا عليه وعلى “الهيئة المتطوعة” كما يقول. فالرجل من أهل القرى نشأ بها وعاش فيها فترة ليست بالقصيرة، ومع ذلك يقوم بسرد بعض الأقوال والأفعال بطريقة لا تخلو من المغالطة والتجاهل لخلفياتها الثقافية وما ترمز أو تشير إليه، حتى كأن السارد غريب عن المنطقة لا يعرف لغتها أو تقاليدها عن قرب. ومن بين الشواهد الناطقة بهذا الملمح حكمه بالشرك على قولهم: “يا شايب الرحمن” مثلا، وولد الرحمن ونحو ذلك، وهو يعلم أنهم لا يقصدون أن الله سبحانه وتعالى لديه أب أو له ابن. وكذلك قولهم: كلوا بالرحمن، وهو يعلم أن المراد الواضح (كلوا باسم الرحمن). وكذلك سرده لصورة اليمين المحكية التي يحكيها الشخص عن آخر، فلئلا يعيد الناقل لفظ اليمين وكأنه هو المقسم يقول: إن فلانًا قال: واللاته وباللاته أنه حصل كذا وكذا. وقد جعل ابن سعدي ذلك بمثابة من يشرك بالله فيضع للمحكي عنه إلها غير إله الحاكي.

وقال الدكتور عبدالله الخطيب تستمر المحاولات لفهم التحولات الدينية والثقافية التي تولّدت عن انتقال الدعوة السلفية، وفقا للرؤية التي يطرحها الشيخ محمد بن عبدالوهاب، من منطقة جغرافية محددة (نجد) الى باقي مناطق المملكة العربية السعودية، الدولة حديثة النشأة آنذاك.

حركة الشيخ محمد بن عبدا لوهاب وأتباعه من بعده تجسد السلوك المعياري بامتياز. وهي تشبه إلى حد ما ما يحدث بين اقطاب عملية “النقاء اللغوي”. فالحركة في عيون الشيخ، وكما قدمها، وكما أراد لها ان تكون هي حركة “نقائيّة” قائمة على رؤية محددة للدين والعقيدة تم تحديد مصادرها وينابيعها بنوع من الدقة والوضوح. ومثلما أن من ينتهك مبادئ اللغة يتعرض من قبل النقائيين للإقصاء والنبذ، فإن من لا يذعن ويمتثل للرؤية التي تطرحها حركة الشيخ يتعرض لأشكال مختلفة من العقوبات وبدرجات متدرجة، قد تصل في بعض الأحيان الى حلول (حاسمة).

معظمنا يعلم ويلاحظ أنه كُتب الكثير حول الحركة وتأثيرها وعلاقتها (المأزومة) مع الاختلاف، ولكن ماذا عن الأثر الإيجابي لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في المناطق والمجتمعات التي فُرضت عليها؟! ما الدور الذي أحدثه الجانب العقدي (التحرري) للدعوة والذي ينادي بأهمية إعمال العلاقة المباشرة مع الرب؟! واعتبار هذا السلوك احد المكونات الاساسية للدعوة، حتى وإن تصرّف البعض “كحامل التمر الى هجر”، والقصد هنا ما فعله البعض من المزايدة على دين سكان المناطق التي ذهبوا اليها .. هل سبب التوتر الكبير الذي واجهته الدعوة وما تشير اليه الورقة من تمعّر وغضب من قبل بعض أفراد هذه المجتمعات عائد الى أن الدعوة خلقت أعلى درجات التوتر مع الثقافة ومكوناتها؟ وهل هذا التوتر الدائم مع الثقافة يمكن أن نجد فيه بغيتنا في أن نفهم بعضاً من الالام الحاضر وخياراتنا المأساوية؟

ما يمكن تأكيده هو استمرارية السلوك الرافض للممارسات الثقافية، بل إن الرفض وصل في بعض الحالات لرفض الممارسات الثقافية الأكثر حضورا والأكثر شعبية في المجتمع. ولا أدل على ذلك مما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من صورة ضوئية لجزء من كتاب عنوانه “حقيقة كرة القدم : دراسة شرعيّة من خلال فقه الواقع”[1] للكاتب ذياب بن سعد الغامدي. يقول الداعية في هذا الكتاب :

وإن أردنا ان تتسم هذه القراءات بصفة (المعرفيّة) فلا بد أن تتكئ على منهجيات (مستقرة) ضمن اطار العلوم الانسانية. فعلى سبيل المثال، يمكن الاشارة الدراسات الأنثروبولوجية، الغائب الأكبر عن دراساتنا الثقافية. إعمال الانثروبولوجيا ومهنة الأنثروبولوجي سوف يساعدنا على دراسة ظروف انتاج نصوص تلك المرحلة وعمل الدراسات الميدانية لطرح الاسئلة والاستفادة من شهادات الأفراد الذين شهدوا التحولات الثقافية التي مرت بها مناطق المملكة. وبهذا الخصوص يقول مارك أوجيه: ” أن نتساءل اليوم عن مهنة الانثروبولوجي يعني التساؤل عن العالم الراهن… إن مهنة الانثروبولوجي هي مهنة المقابلة والحاضر

ووقالت الدكتورة لمياء باعشن يبدأ على الشدوي ورقته بإحالة إلى بحث لفرانكو موريتي يذكر فيه نموذجي الموجة والشجرة كأدوات لوصف التغيير الذييطرأ على المظاهر اللغوية وكذلك الثقافية/الاجتماعية، ثم يصرح: ” سوف أستعير هاتين الاستعارتين على نطاق ضيق؛ لأقارب بهما الوضع الثقافي في قضاء الظفير في القرن الرابع عشر للهجرة (منطقة الباحة الآن)”، وكأنه يريد استخدام ظاهرة كبرى لتطبيقها في منطقة محددة. ومن حق الشدوي أو غيره أن يستخدم رمز أو مفهوم أو صورة الشجرة والموجة بما يخدم أغراض بحثه، ولكنه حين يصرح بأنه ينوي استعارة الاستعارة التي يشير إليها مورتيني فهو قد أصبح ملزما بمماثلة الدلالة المقصودة في الاستخدام الأصلي لهما. الشجرة والموجة نموذجان يوضحان ظاهرة قائمة وهي التغيير الذي قد يحدث بالتشعب الانفصالي عن الأصل، أو بالاتصال رغم التشعب.لذلك فإن موريتي قد استخدم النموذجين في سياق وصف ظاهرة الأدب العالمي التي لم تبق على الكثير من ملامح الأدب المحلي كنتيجة للعولمة التي تزيح تدريجياً تلك الفروقات التي كانت قائمةبين الشعوب وثقافاتها، فالموجة هي آلية “التفاعلات” بين المناطق و”تداخلات الفروع المعرفية”، حتى أنه يرى أن الرواية الحديثة هي موجة أحدثت تغييراً شاملاً في فن الرواية في العالم. يقول موريتي:” تحتاج الأشجار إلى انفصال جغرافي كما تتفرع فروعا واحداً من الآخر، أما الأمواج فتعاف الحواجز وتقوى بالاتصال الجغرافي”.

وقالت باعشن أما العلاقة بين الشجرة والموجة في الاستعارة الأصلية فهي ليست صدامية بل داعمة وتكميلية، وعند كل نقطة تواصل تقدم الموجة جزء من التغيير الذي تتبناه الشجرة تلقائياً وتمتصه فروعها لتصبح أكثر ثراء وتنوعاً، بمعنى أن العلاقة بينهما ليست متوازية، وإنما بعدية. شجرة الشدوي وموجته يجمع بينهما التنافس على الفوزوالصراع من أجلالبقاء، علاقة تطور داروينية بحتة عمادها البقاء للأفضل.

وقالت الدكتورة فاطمة الياس خيل لي وأنا اقرأ ورقة الأستاذ الناقد علي الشدوي ،” الشجرة والموجة” بأني إزاء تراجيديا تحكي حكاية إنسان قضاء الظفيرمع “موجة” التغيير التي عصفت و “شوهت” الكثير من ملامح الذاكرة الجمعية والممارسات والطقوس الشعبية التي تضرب في اطناب تاريخه الرابضوانتمائه للأرض.

هل هي فعلا تراجيديا كما يصورها مثقفوالباحة أو قضاء الظفيركما كان يعرف تاريخيا؟ وهل اقتصر هذا التحول على أبناء قضاء الظفير أم أن هذه “الموجة”كما وصفها علي الشدوي قد عمت جميع ارجاء البلاد التي تم توحيدها وتضم تحت رايتها الحرمين الشريفين، لتغدو رمزا دينيا تتجه إليه جميع أنظار العالم؟

وقالت الاستاذه علياء العمري قدمت الورقة تحليلاً ومراجعة وثائقية لكتاب بن سعدي الذي تناول فيه وصفاً للحياة الاجتماعية السائدة في قضاء الظفير في فترة زمنية محددة تمت الاشارة لها، فالسؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان هو كيف حدث هذا التغير في قضاء الظفير وأقصد هنا مراحل التغير؟! والسؤال الأهم هو هل صور كتاب بن سعدي الحياة الاجتماعية في قضاء الظفير كما كانت فعلياً في ذلك الوقت كما هو في الدراسات الأثنوغرافية؟!

تطرقت الورقة إلى الكيفية التي تم بها التغير في قضاء الظفير آنذاك وجاءت القراءة التحليلية ملتزمة منهجيا بأدوات التحليل ” الموجة” و” الشجرة” وتقدم قراءة رصينة تحليلية في جانب ومن ثم تتخذ جانباً عاطفياً يلمح إلى أن هناك ثقافة مهيمنة وثقافة خاضعة، فمن المعلوم أن عمليات التغير الاجتماعي والإحلال والإبدال الثقافي أمور شبه حتمية حتى في أشد المجتمعات انغلاقاً، سواء كان هذا التغير يتم بوساطة الرأسمال الرمزي المتمثل بالدين أو بالرأسمال الاقتصادي أو الاجتماعي، فالحقول الثقافية تقوم بدور وساطة كبير حيث تفرض التمايز والتغير على المجتمعات، وكل حقل ثقافي له عملاء أو وكلاء إن صح القول agents يسوقون ويفرضون القيم الثقافية التي ينبغى أن تسود لدعم عملية التغير التي غالباً ما تقترن بالسلطة، ويعد كتاب بن سعدي أحد هذه الوسائط التي تعمل على تهيئة المجتمع وإعادة تشكيل حياته اليومية بما يتناسب مع متطلبات السلطة.

وشهدت الحلقة التي أدارها الناقد الدكتور محمد ربيع الغامدي مداخلات عدة من الحضور وكان من أبرز الحضورالدكتور سعيد السريحي و الدكتورعبدالله الخطيب والدكتورة لمياء باعشن والدكتورة فاطمة الياس وعبدالعزيز قزان وعلياء العمري.